NB : vous pouvez consulter l'intervention de Christian Lagarde illustrée sur le document PDF suivant : 1611-02-flarep-lagarda

L’occitan, c’est bien pour se former d’un point de vue linguistique – et pourquoi pas, on le verra, pour éveiller une vocation de linguiste. L’occitan, c’est bien pour s’ouvrir à la différence, pour percevoir et dépasser les frontières – et, à partir de cette micro-échelle, se sentir / devenir, comme l’on dit, « citoyen du monde ». C’est dans cette perspective que je placerai mon propos. C’est aussi en ayant recours, pour partie, à mon expérience personnelle – déjà longue !… – que j’essaierai de le montrer. Mais, comme je suis devenu linguiste – surtout, sociolinguiste – c’est tout de même pourvu d’un outillage scientifique dont je rappellerai certains points clés, que j’envisagerai ensuite la partie autobiographique de mon exposé.

Avant d’aborder l’exemplarité éventuelle de la langue occitane et de son apprentissage, il me faut tout d’abord poser un point fondamental. A l’école, on nous enseigne l’anglais, ou l’espagnol – je prends en exemple les langues les plus enseignées en France, mais c’est ad libitum –, sans jamais nous dire quel anglais, quel espagnol on nous apprend. On nous enseigne le standard, point barre, sans nous dire que c’est l’anglais (un anglais !) d’Angleterre (même pas britannique) et pas celui (ou plutôt un de ceux) des Etats-Unis, ou d’Australie, ou d’Afrique du Sud, ou encore du Nigéria. Pareil pour l’espagnol, qui est celui, dit-on de Salamanque, mais plutôt celui de l’Académie Royale de la Langue, pas celui de Séville, et pas un de ceux de l’Amérique latine où il compte le plus de locuteurs…

Parce que, dans « la vraie vie », les langues, quelles qu’elles soient, sont faites de variétés et soumises à la variation : autant de locuteurs que de formes de langues (c’est ce qu’on appelle l’idiolecte), et encore, ajoutons-y que chaque locuteur lui-même est « multicarte » (je ne m’exprime pas de la même manière quand je me pince un doigt dans la porte que devant vous !). Au-delà de l’individu lui-même, les variétés sont géographiques (les fameux dialectes, parlers ou patois ; le français de Lille est-il bien le même que celui de Bayonne ou de Bonifacio ?), elles sont historiques (les « parlers jeunes » sont – délibérément – incompréhensibles pour les parents et grands-parents), elles sont aussi sociales (selon le niveau socioculturel, ou encore socioprofessionnelles, avec les jargons techniques). On a là tous les « -lectes » (NB : Lecte : Variété linguistique, d’origine sociale, géographique ou temporelle (wiktionary.org). Hyponymes : chronolecte, cryptolecte , idiolecte, interlecte, géolecte, locolecte, régiolecte, sociolecte, technolecte, topolecte.)

Une langue, c’est un monde, un monde à découvrir, dans la confrontation des formes employées ailleurs, par d’autres, avec lesquelles on peut se familiariser à travers les produits culturels (les films, les médias) et surtout dans la rencontre avec l’autre. L’expérience de la langue – on n’y prête pas suffisamment attention – c’est la même chose que l’expérience des langues. Dans ce dernier cas, c’est une évidence : l’écart linguistique et culturel s’impose à moi ; pour une langue, il n’en est pas autrement : allez plutôt voir chez Henriette Walter comment on dit « touiller/remuer/brasser/fatiguer la salade » dans les différentes régions de France ! …

Chaque langue, nous dit l’ « hypothèse Sapir-Whorf », est une « vision du monde » . Parce que c’est à travers une (ou plusieurs) langue(s) que l’individu appréhende son environnement, et donc « le monde », de même que la structure des langues conditionne la structuration de notre pensée. D’une telle hypothèse, chacun peut faire l’expérience, tout comme de ses limites, qui n’ont pas manqué de lui être opposées : il n’y a heureusement pas de déterminisme qui nous enfermerait dans telle ou telle « vision du monde ».

Mais alors, qu’est-ce qu’une langue ?…

Pour chacune d’elles, s’établit un certain équilibre entre la multiplicité presque infinie des formes et modalités, et l’unicité qui fait que chacune reçoit un nom – comme l’anglais ou l’espagnol dont nous parlions. La tendance naturelle est à l’atomisation, qui est (diversement) contrebalancée par des phénomènes d’unification, qui relèvent spécifiquement du niveau sociopolitique.

En d’autres termes, si un pouvoir politique fait d’une langue un de ses instruments de gouvernement, de domination, d’expansion, il favorisera (parce qu’il y a intérêt) l’unification de la langue, par sa codification (élaboration d’une norme graphique, grammaticale, lexicale exclusive). Si une langue, de ce point de vue, est « livrée à elle-même » (c’est-à-dire, qu’elle ne soit pas adossée à un pouvoir, ou qu’elle le subisse), son atomisation ne cesse de s’accentuer ; ce ne sont que « patois » censés être énormément divergents d’une localité à l’autre.

Le cas de l’occitan – il est loin d’être le seul – est emblématique de cette seconde configuration : il n’y a jamais eu de pouvoir unique qui ait occupé l’aire linguistique de ce que l’on dénomme occitan ou langue d’oc.

Pour ce qui est de l’essentiel du domaine, les grands blocs qu’ont constitué au Moyen Age le duché d’Aquitaine, le comté de Toulouse ou le comté de Provence – qui, curieusement, ressurgissent sous les contours régionaux les plus récents – n’ont jamais été unis, si ce n’est sous le pouvoir des rois de France.

Les 3 régions actuelles du sud se trouvent (grosso modo) correspondre aux grands ensembles médiévaux :- duché d’Aquitaine- comté de Toulouse-comté de Provence.

Ce n’est pas pour autant que les romanistes – qui ne sont pas des politiciens, même si leur pensée scientifique n’est pas forcément exempte de toute considération idéologique – ont cessé de considérer qu’il existe bel et bien, au sein de l’aire gallo-romane, un domaine « de langue d’oc » (opposé à celui « de langue d’oïl »), qui a également englobé le domaine catalan, qui s’en est ensuite dissocié (à compter du XIVe siècle).

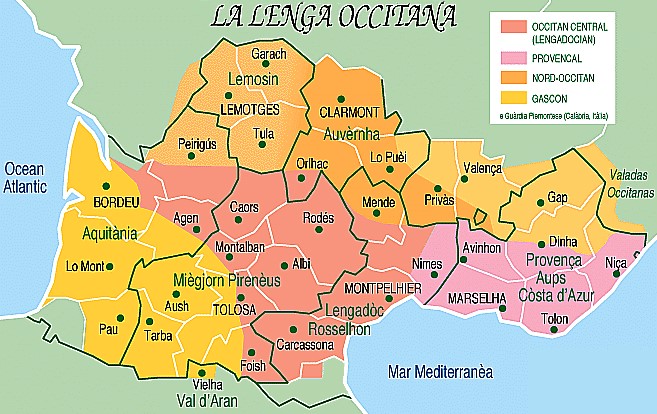

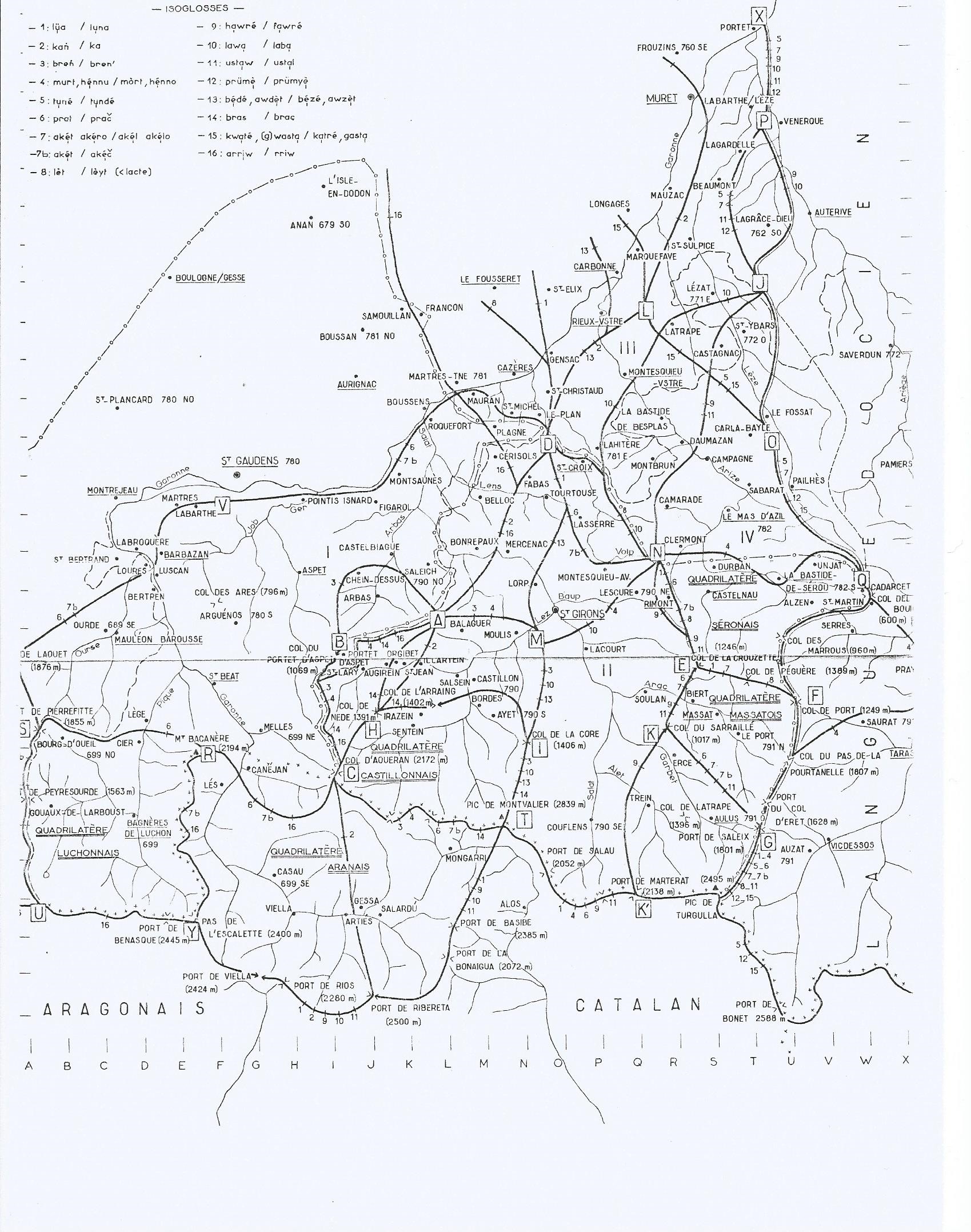

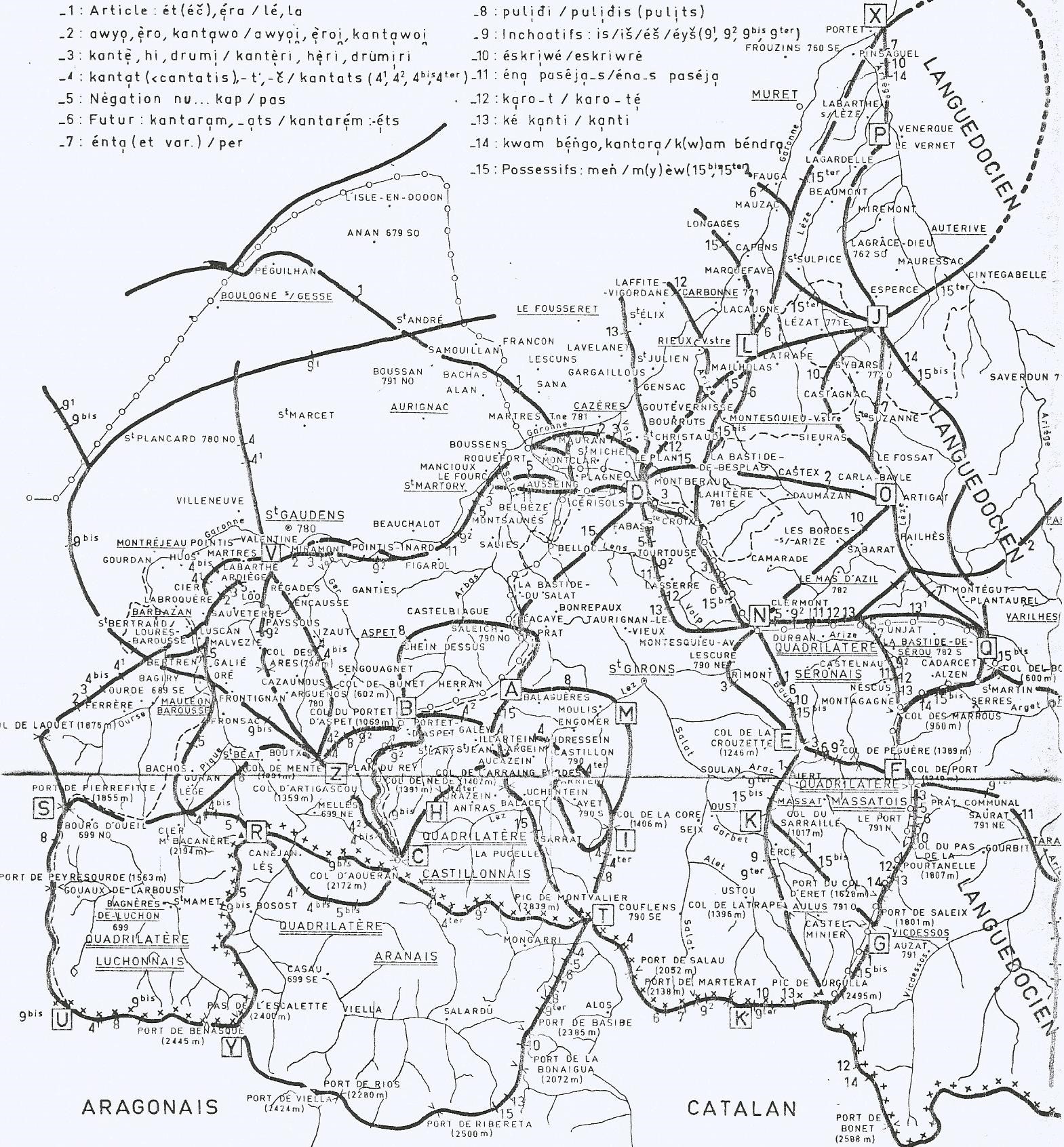

Sur la base d’enquêtes de terrain, dès le début du XXe siècle, la dialectologie s’est efforcée de délimiter le domaine (limites avec les dialectes d’oïl, le franco-provençal, le catalan et le basque, pour l’essentiel) et ses subdivisions internes en dialectes : gascon, languedocien et provençal au sud ; limousin, auvergnat et vivaro-alpin au nord.

Les ensembles dialectaux composant le diasystème occitan

Ces vastes zones sont elles-mêmes subdivisées en sous-dialectes et en parlers. Notons qu’une telle vision est aujourd’hui fortement contestée. Sous les lignes de partition qui marquent les ruptures – les isoglosses – existent des continuités – un continuum – et des phénomènes réapparaissent à distance, pour donner ce que l’on se représente comme une « peau de léopard ». Autrement dit, une fois encore, la complexité du réel se joue des classifications des scientifiques !…

Au-delà de ces débats, contrairement à l’aire du catalan, marquée d’une histoire commune – conquête des royaumes de Valence et de Majorque par les Catalans – l’unité linguistique occitane est moins évidente. Le gascon se démarque particulièrement ; des différences phonétiques et lexicales importantes sont observables sur l’ensemble du domaine, si bien que l’existence même d’une seule et même langue occitane, ou langue d’oc, n’a pas manqué d’être soulevée, et l’est encore aujourd’hui. La question est éminemment idéologique : la France ne saurait être « coupée en deux » entre dialectes d’oïl « français » et dialectes d’oc ; la confrontation des particularismes régionaux fait, à l’évidence, le jeu de l’Etat, comme, par exemple en Espagne, le « sécessionnisme » valencien face à la Catalogne intéresse Madrid. Mais elle est aussi linguistique : une intercompréhension est-elle possible, réalisable, entre locuteurs des différentes zones dialectales ?…

La réponse est davantage sociolinguistique que purement linguistique. Elle implique en effet à la fois les compétences des locuteurs, leurs usages linguistiques et leurs représentations, sachant que ces trois pôles se rétroalimentent : à compétence faible, peu d’usages et des représentations négatives ; à compétences élevées, usages fréquents et bonne image de la langue. Cela fonctionne en fait en tous sens. Dans le cas des langues régionales de France, c’est le marquage idéologique négatif qui a restreint voire fait disparaître les usages sociaux et obéré les compétences. L’intercompréhension, d’une langue à l’autre, d’une variété à l’autre, fonctionne de manière naturelle lorsque des situations concrètes l’exigent, lorsque le locuteur s’y implique. Les marchés et foires traditionnels, jusque dans les années 1960, étaient le lieu par excellence d’exercice de pratiques dialectales au-delà du vernaculaire (sa propre communauté) et d’acquisition de compétences d’intercompréhension : tout en identifiant la provenance géographique de l’interlocuteur par certains traits distinctifs, le locuteur met en branle une activité métalinguistique de décodage/transcodage entre la variété de l’autre et la sienne propre. Une pratique fréquente d’un tel exercice favorise une souplesse, une plasticité linguistique, qui ne manque pas d’agir sur le rapport extralinguistique à l’autre. L’autre est en effet d’autant plus redouté qu’on ne peut pas communiquer avec lui. Etre en capacité de le faire, rapproche de lui.

Ces considérations sont générales : on peut les observer aussi bien sur les grands marchés africains, qu’ont étudiés Caroline Juillard et Louis-Jean Calvet, que dans les zones frontalières, comme la Val d’Aran occitanophone, situé en territoire espagnol et en Catalogne. Partout où le pragmatisme est la règle, et où l’on s’efforce de se mettre à la portée de l’autre sans avoir recours à la langue « commune » (dans ce cas, l’espagnol, le français), voire universelle, comme l’anglais, qu’il soit académique ou version globish. Mais encore faut-il qu’existent des usages sociaux, et que les locuteurs aient éprouvé le besoin de transmettre leur langue à leurs enfants… Sachant que le pronostic le moins défavorable prévoit la disparition de la moitié des 6.000 langues parlées dans le monde au cours de ce XXIe siècle, il n’est pas si difficile de percevoir tous les enjeux de la communication mono-, bi- ou plurilingue.

L’occitan est dans la tourmente, comme l’indiquent des chiffres, pour l’essentiel déclaratifs – c’est-à-dire basés sur des déclarations d’intention, davantage que sur des faits avérés. Et pourtant, eu égard à la grande variété dialectale, l’occitan est très formateur. Il a pu l’être en société ; il ne l’est plus que dans certains cercles militants, voire en milieu scolaire, lorsque c’est possible et lorsqu’on sait en faire bon usage… L’expérience de ma propre formation peut en témoigner.

Mon enfance a eu pour cadre la vallée de la Garonne, un peu en amont de Toulouse. Mes parents, originaires des confins de l’Aude et de l’Ariège où l’on parlait le languedocien, résidaient (et résident) dans cette zone de limite et de contact entre dialectes languedocien et gascon, remarquablement étudiée par Pierre Bec :

« Vous avez vendangé ? » se dit, à quelques kilomètres de distance (respectivement) : « Avètz vendemiat ? » ou « Auètz vrenhat ? » (la phonétique et le lexique varient significativement) ; « nous verrons », « veirem » ou « veiram » (la morphologie verbale semble inverser les groupes). Il y a là de quoi observer, se poser des questions, et donc de quoi exercer ses capacités métalinguistiques. Je suis fils de militant occitaniste. Mon père a fréquenté différents cénacles, du Félibrige le plus rétrograde à l’occitanisme le plus virulent, en passant par des zones plus tempérées. Et moi aussi… Mon « arrivée du train en gare de La Ciotat » à moi (je n’ai pas dit que j’étais une lumière !…), c’est à 10 ans, en 1963, avec l’improbable grand écrivain Jean Boudou descendant à quai de façon brouillonne avec sa marmaille, puis les châteaux de sable avec le fils de Robert Lafont, le spectacle des danses « matelotes » chantées de ‘Miro’ Poggio au son du fifre et du tambourin, et le béarnais Lapassade en croisade contre l’enfer du gaz de Lacq – le progrès dévastateur.

Le stage annuel de l’IEO (Institut d’Etudes Occitanes) était de haut vol, encore assez convivial, et une sorte de Babel occitane où des intellectuels aux parlers très différents échangeaient, apparemment sans problème, sans être forcément tous des linguistes accomplis.

Se comprenaient-ils vraiment ? Comprenaient-ils tous les mots, parfois bien étranges, dans leur forme et leur prononciation, de leurs interlocuteurs ? On sait depuis Jack Goody que ce n’est pas indispensable, qu’on peut se contenter d’une compréhension good enough, que l’activité d’inférence (le contraire de la déduction) permet de combler les lacunes. Et on voit bien qu’une pratique répétée muscle les compétences linguistiques, métalinguistiques (réflexions sur la langue elle-même) et épilinguistiques (sur le marquage externe de la langue). Bien sûr, la langue des intellectuels (les registres savants, soutenus), moins enracinés et par conséquent plus neutres, se prêtent, davantage que la terminologie du concret, au passage. Pour autant, la socialisation qui avait pour cadre cette assemblée avait déjà, à l’époque, un aspect « hors-sol » : les années 1960 sont celles où, en France, les dernières digues de la dialectophonie, viennent à céder devant la normalisation sociale (et aussi linguistique) que Jean Ferrat a si bien chantée (« HLM, Formica et ciné », auxquels il faudrait adjoindre télé). On était là à la fois dans le monde d’avant – celui des foires, maintenant, de l’esprit – et dans le monde postmoderne à venir, où chacun, à côté du globish, entend conserver la spécificité de ses origines…

Cette expérience assez précoce, à l’échelle d’une Occitanie réduite à micro-échelle, m’a sans doute passablement – et plus ou moins consciemment – marqué. Constater, puis ‘intuiter’ ou comprendre que ce qu’on prononçait [ƺ] autour de moi pour « jamai » (jamais), pouvait devenir [dƺ] ou [ts] voire [z] ; que le /k/ de « cabra » (chèvre) pouvait donner [tʃ], [ts] voire [s] ; que les finales du pluriel sont phonétiquement marquées ou pas (d’un [s], voire d’un allongement de la voyelle) ; que l’article indéfini singulier se décline en [le], [lu] ou [ly], au pluriel en [les], [lus], [li], [lej] ou [lu] ; que « que » devant une forme verbale n’est ni un relatif ni une amorce de subordination mais un explétif annonçant le verbe… tout cela, entre autre, aiguise la curiosité, linguistique et culturelle, et se révèle éminemment formateur.

C’est surtout comprendre qu’on n’a pas à attendre de l’autre qu’il parle exactement comme vous pour être votre interlocuteur, votre semblable, et non pas un étranger ; qu’on n’a pas à le réduire, à travers son langage, à ses propres paramètres qui devraient s’imposer à lui, parce qu’on est le détenteur d’une modalité « centrale » et/ou prestigieuse, ou tout simplement par pur ethno-, anthropo- ou égocentrisme (ma langue, celle des miens). C’est donc le respect, et en fin de compte, le droit à la différence, qui s’impose à vous, que vous participiez à l’échange ou que vous en soyez le simple spectateur. C’est le constat que, si toute communication sollicite une activité cérébrale et physiologique de la part de chacun des interlocuteurs, elle peut (et pourquoi pas, elle doit) être partagée entre eux de manière égalitaire. C’est le sentiment que la pluralité, que la diversité constitue une richesse, un enrichissement personnel et social, et non un obstacle, comme le prétend et le surdétermine la fameuse malédiction de Babel.

D’une telle formation, l’occitan en détient-il le monopole ? Sûrement pas. Chacune des langues naturelles, chacun des échanges sont matière à une telle expérimentation, qu’on voudrait réduire aux seules « langues étrangères » (assimilées aux langues nationales ou aux langues d’Etat, et pourquoi pas d’empire, via les colonies ou les ex-colonies annexées) enseignées de manière formalisée à l’école. Il m’est arrivé, pendant une dizaine d’années dans le secondaire puis dans le supérieur, d’enseigner l’occitan. Mais c’est dans l’enseignement de l’espagnol que mon expérience est la plus longue : 40 années pleines à cette rentrée ! Mes collègues hispanisants et hispanistes, dans leur très grande majorité, ne se posent malheureusement pas autant de questions que les enseignants d’occitan, et de ceux des langues régionales.

Les langues étrangères ont une légitimité politique et culturelle que les langues régionales n’ont pas ; on étale les chiffres ; elles sont normées : elles ont un système graphique officiel, elles disposent de grammaires et de dictionnaires de référence. Pour les langues régionales, c’est une autre affaire !… Pour ce qui est de l’occitan, deux dénominations sont en concurrence, intégrées par celle du CAPES correspondant : « occitan / langue d’oc » ; systèmes graphiques aussi, le « mistralien », et le « classique » ou « normalisé ». Enseigner l’occitan requiert d’initier ses élèves ou étudiants à l’espace occitan, à le légitimer (c’est encore plus compliqué aujourd’hui avec la nouvelle région « Occitanie »), à présenter les variétés dialectales, à expliquer qu’elles fonctionnent, comme l’a montré Pierre Bec, au sein d’un « diasystème » complexe, à en écouter différents modes d’expression (à l’aide d’enregistrements audio et/ou audiovisuels), à se confronter aux représentations graphiques correspondantes. Il convient aussi de lier la langue à la culture, aussi bien par la littérature – et l’occitan est particulièrement bien fourni en la matière – que par les modes d’expression populaire (contes, proverbes…) ou par les témoignages dans l’espace (toponymes) et dans le peuplement (anthroponymes)…

La tâche primordiale de l’enseignant d’occitan – comme de tout autre – est, bien sûr, de susciter l’intérêt pour sa discipline. S’y ajoute, au-delà de la curiosité scientifique et culturelle (la fameuse « culture-gé »), l’interpellation bien gérée (avec conviction, mais sans imposition) de l’apprenant vis-à-vis, non seulement du patrimoine lié à ses origines ou au passé du territoire où lui et les siens ont choisi de vivre, mais aussi de leur devenir. Cette interpellation par le savoir doit en effet pouvoir se transformer en implication, à des degrés divers, dans la conservation, et surtout l’usage et l’appropriation des données qui lui sont transmises dans le cadre scolaire

Là où les autres langues font l’impasse sur toutes ces questions, en les remettant à des niveaux de spécialisation ultérieurs, l’enseignant d’occitan doit, en fonction de toutes les données contextuelles et à sa manière (c’est-à-dire qu’il doit tout inventer), les affronter d’entrée de jeu. C’est là un grand challenge, qui suppose qu’il soit compétent, c’est-à-dire qu’il ait été lui-même convenablement formé. Les professeurs d’occitan et de langues régionales sont presque toujours bivalents : ils ont un double travail. Qui plus est, en occitan, on pourrait faire un jeu de mots sur « valent », qui vaut, et « valent », vaillant, courageux : si bien que les professeurs d’occitan doivent être deux fois doublement compétents et motivés, pour légitimer leur discipline et se légitimer eux-mêmes, auprès de l’institution, des parents et des apprenants. Sont-ils, seront-ils à la hauteur de tels enjeux ?…

En revanche, ils ont en mains les outils d’une véritable formation à la langue et aux langues. Il s’agit de rendre compte du fait que la vie et le fonctionnement d’une langue ne vont jamais de soi (même pour celles qui ne sont jamais mises en question), que les institutions – politiques, culturelles, scolaires –, et que les usagers eux-mêmes ont un pouvoir important sur leur devenir. L’enseignant de langue régionale est éminemment utile à ses collègues, puisque toute cette réflexion épilinguistique qu’il est contraint de mener et de susciter, peut être réinvestie en direction des autres langues – non seulement les langues étrangères, mais aussi la langue française, entre autre dans la dimension de l’espace francophone.

En un mot, puisqu’il faut justifier d’exister, on se trouve dans l’obligation de lier les langues à la société dont elles sont l’expression, qui conditionnent leur expansion ou leur déclin. Et pour tout dire, au lieu de faire de la didactique de la langue, on est conduit à faire celle de la langue-culture, non plus dans une optique strictement linguistique – la langue en soi – mais sociolinguistique ; de faire de la didactique de l’interlinguistique ou même du translinguistique, de l’interculturel et du transculturel. L’intervention de l’enseignant de langue régionale qu’est l’enseignant d’occitan s’inscrit en outre bien au-delà du cadre scolaire, puisqu’il est partie prenante, à travers ses actes et ses écrits, à travers ce qu’il transmet aux jeunes générations, non seulement de la survie de la langue et de la culture dont il s’est fait la spécialité, mais aussi d’une certaine vision du rapport entre les langues et les cultures – une vision ouverte, complexe, et sûrement pas ingénue. C’est là, assurément, une bien lourde responsabilité… à quoi s’ajoute aujourd’hui une difficulté supplémentaire : celle d’expliquer et de justifier ce qu’on entend par Occitanie…

Une double dénomination problématique….

(Christian Lagarde / Cristian LAGARDA, Universitat de Perpinyà – VIA DOMÍCIA)